こんにちは♪

今回は中国の古いことわざから、現代にも通じる大切な生き方のヒントを紹介します。

みなさんは、自分がいる「場所」や「ポジション」について、こんな風に感じたことはありませんか?

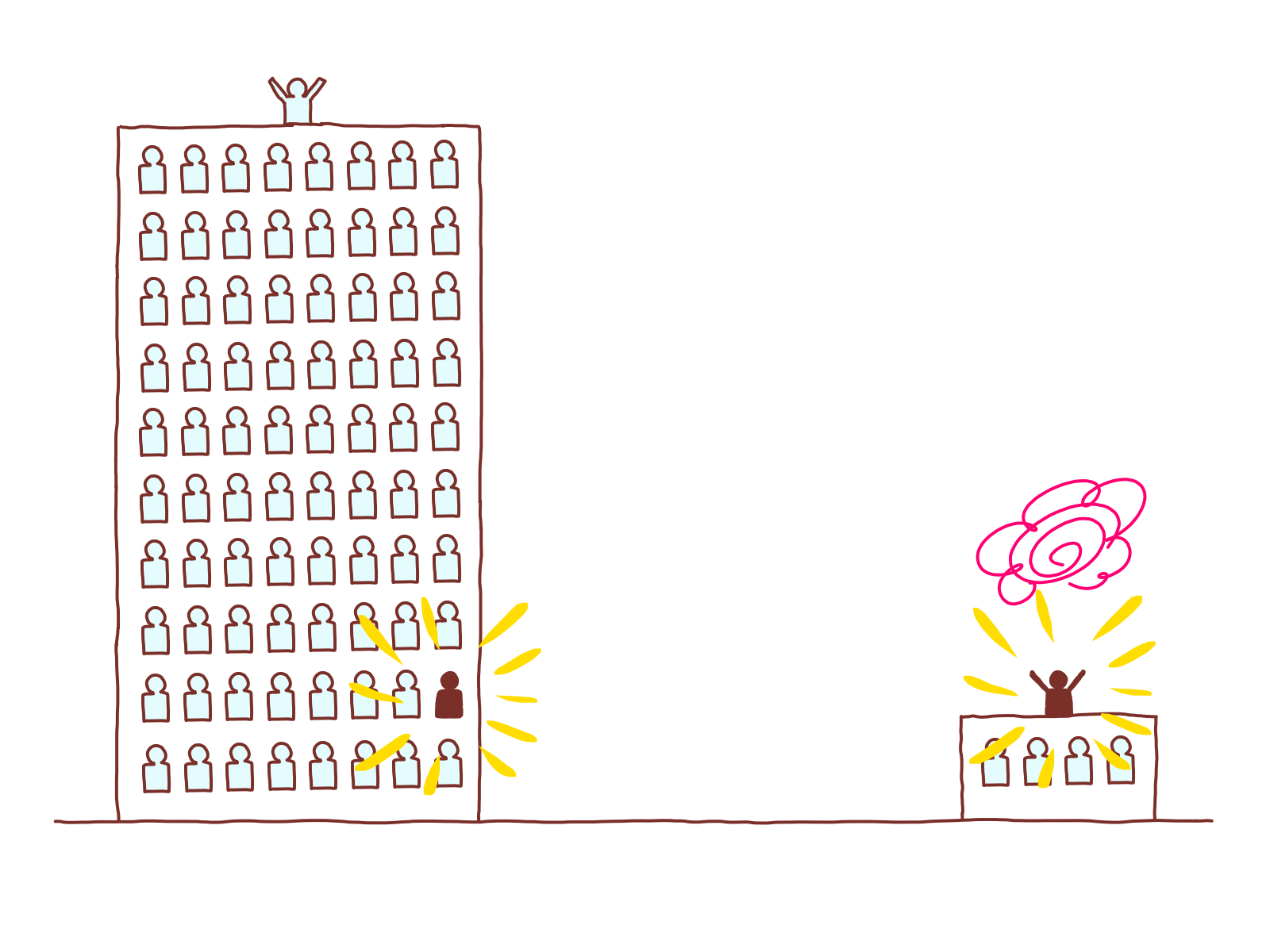

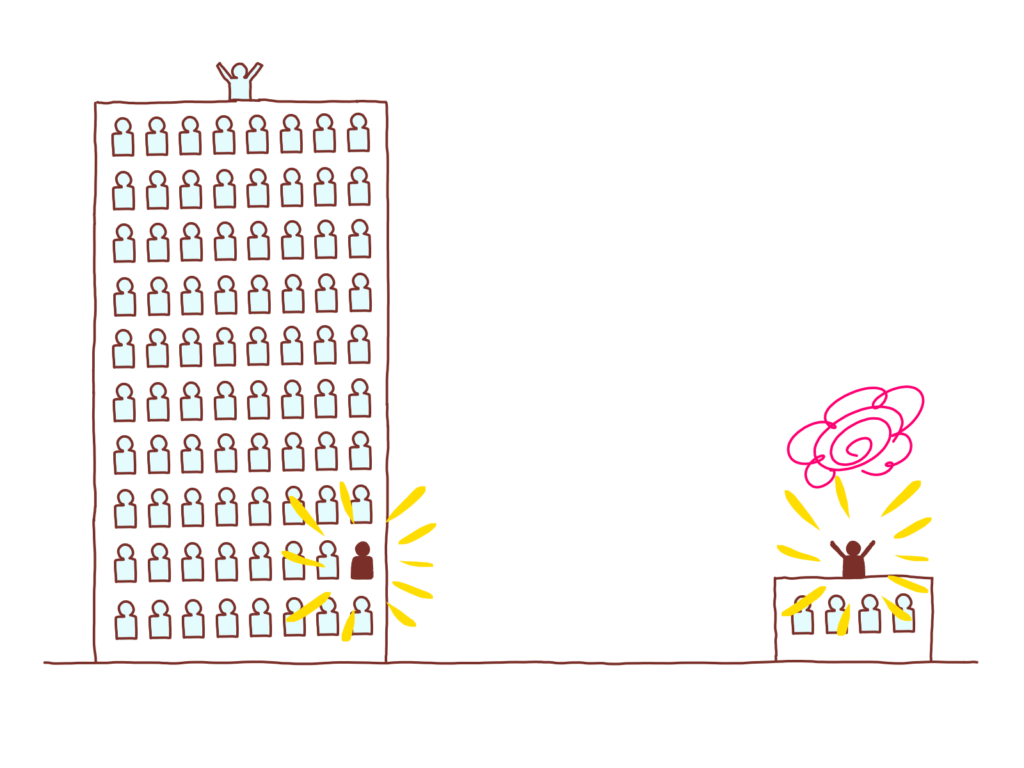

「大きな会社に入ったけど、歯車の一つに過ぎない気がする……」

「小さなチームだけど、自分のアイデアが活かされて嬉しい!」

このような経験にぴったり当てはまるのが、今回ご紹介することわざ「鶏口となるも牛後となるなかれ」です。

意味

このことわざは、

「大きな組織の末端になるよりも、小さな組織でもリーダーや重要な役割を担った方がよい」

という意味です。

鶏の口は小さいけれど、何かを食べる・判断する「先頭」。

牛のしっぽは大きな動物の一部だけれど、動きに影響を与えることはできません。

つまり、

「規模よりも、自分がどれだけ活躍できるかが大事だよ」

ということを教えてくれているんです。

起源

このことわざのルーツは、中国戦国時代の戦略家「張儀」の言葉にあります。

当時、中国は多くの国に分かれていて、それぞれが勢力争いをしていました。

張儀は「秦」という大国に仕えていて、他国の王たちにこんなふうに説得して回ったのです。

「あなたの国は小さいが、秦に従えば大きな国の一部になれます。

つまり、大きな“牛”のしっぽとして生きることができるんです!」

それに対して、別の戦略家「蘇秦」は反対に言いました。

「いやいや、たとえ小さな国でも、自分たちの意思を持ってトップに立った方がいい。

牛のしっぽになるより、鶏の口になるほうがずっとましだ!」

この考え方が「鶏口となるも牛後となるなかれ」として広まりました。

たとえ話

ある日、アキラくんは大企業のカフェチェーン「ワールドコーヒー」に就職しました。

給料も安定していて、おしゃれな店舗。

でも……毎日同じマニュアル、上司の顔色を伺う日々。

一方で、大学時代の友人ミキは、地方の小さな町で個人カフェを開いていました。

メニュー作りも、接客も、宣伝も全部自分。

大変だけど、お客さんの「ありがとう」が直接届く環境です。

ある日、アキラくんはふと思いました。

「自分も、あの町で小さくても“自分らしい”カフェを開きたいかもしれない」

そして彼は思い出しました。

「鶏口となるも牛後となるなかれ」

――小さくても、自分の人生を自分で決める生き方がある。

まとめ

大きな組織で安定を取るか、小さくても自分の力を発揮するか――

正解は人それぞれです。

でももし今、

「なんだか自分が“しっぽ”みたいに感じるな……」

というモヤモヤがあるなら、一度立ち止まってこのことわざを思い出してみてください。

「鶏口となるも牛後となるなかれ」

自分がどこで輝けるか、それを考えるきっかけになりますよ。