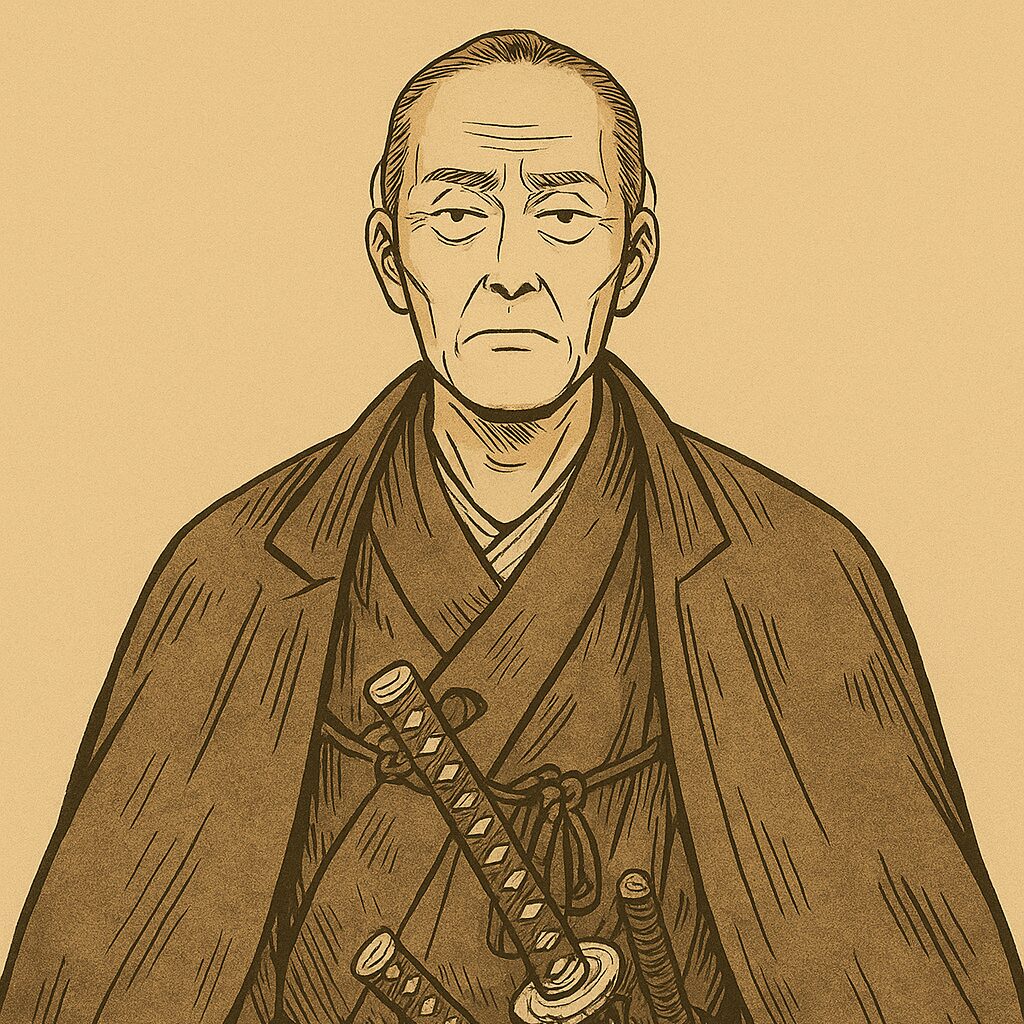

中島三郎助。

武士の本懐とは何か。

それを、最期まで体現した男がいた。

彼は旗本ではない。

長州や薩摩のような雄藩の出でもない。

けれど、幕府に仕え、忠義を尽くした。

その忠義は、やがて五稜郭の地で燃え尽きることとなる。

浦賀奉行所の武士

1821年、江戸の浦賀に生まれる。

父も浦賀奉行所の与力。息子の三郎助もまた、家職を継いだ。

彼の名が初めて歴史に登場するのは、あの黒船来航のとき。

ペリー艦隊を最初に迎えた男、それが中島三郎助だった。

英語を学び、外交の先頭にも立った。

まさに時代の転換点にいた武士だった。

忠義の行き先

やがて幕末の波が激しさを増すと、彼は戊辰戦争へ。

幕府に殉じる覚悟を決めた。

新政府軍に押される中、榎本武揚とともに北へと渡る。

たどり着いたのは、蝦夷地――五稜郭。

ここで彼の最後の戦いが始まる。

すでに幕府は倒れ、戦の勝敗も決していた。

だが彼にとって、それは問題ではなかった。

忠義を、どう貫くか。それだけだった。

父として、武士として

1869年5月。新政府軍の総攻撃が始まる。

激戦のなか、彼は銃を手に応戦。

その隣には、なんと二人の息子がいた。

親子三人、並んで銃を構えた。

忠義とは、教えるのではなく、共に貫くものだった。

そして、そのまま三人は戦死する。

父も、子も、武士として最期を迎えた。

まとめ:最期まで「徳川の武士」だった人

中島三郎助は、有名な志士でもない。

だが、その忠義は、誰よりも深かった。

もう誰も戦っていない。

それでも、自分の役目を果たすために、最後まで立ち続けた。

それが武士の本懐だと信じていた。

幕府が倒れても、志が倒れたわけではない。

中島三郎助――幕末の片隅で、最も武士らしかった男である。