「今がうまくいってるから大丈夫」

ついついそう思ってしまいがちですが、そんなときこそ要注意。

今回ご紹介するのは、孔子が『論語』で語った、“先のことを考える人は、すぐには困らない”という教えです。

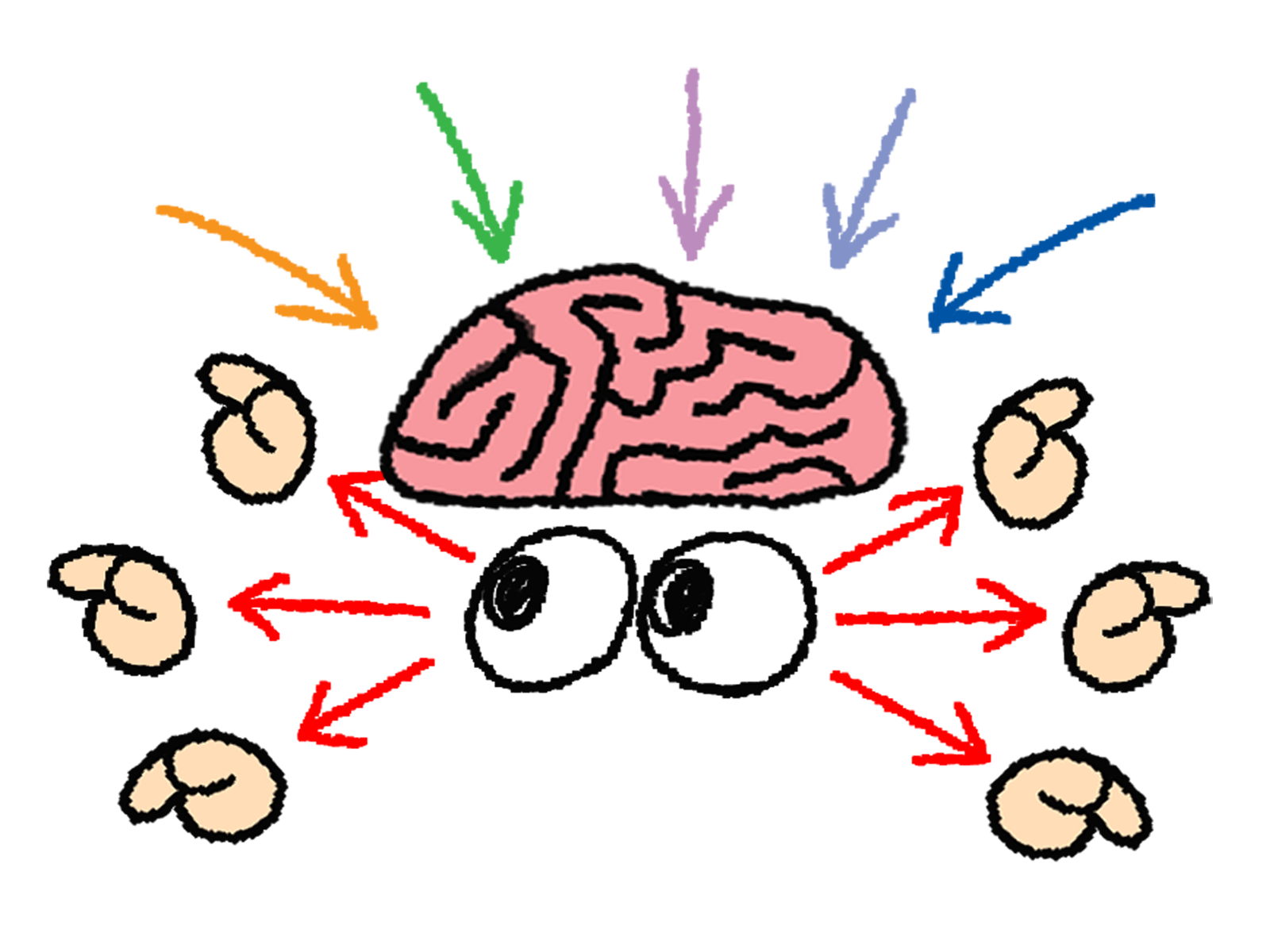

目の前のことだけに集中していると、思わぬ落とし穴に気づけないもの。

この言葉には、長期的な視野をもつ大切さが込められています。

出典と意味

この言葉は『論語』の「衛霊公」篇に出てきます。

人而無遠慮、必有近憂。

人にして遠き慮り無ければ、必ず近き憂いあり。

現代語訳にすると、

人が遠い未来のことを考えなければ、必ず近いうちに困ることが起きる

という意味です。

「遠き慮り」は、将来を見すえた深い思慮。

「近き憂い」は、すぐに訪れるトラブルや不安。

たとえ話

あなたが文化祭の実行委員だとしましょう。

「とりあえずポスター作るのは来週でいっか」

と、先の準備を後回しにしていたら——

直前になって印刷が間に合わない!業者が休み!レイアウトにミスが!

こうして大慌てになる、これが「近き憂い」です。

一方で、「今やれることを今やっておこう」と考えて行動した人は、急なトラブルにも余裕をもって対応できます。

孔子がこの言葉を伝えた背景

孔子がこの言葉を発したのは、戦乱の多かった春秋時代。

国を治める者たちが、目の前の利益や争いにとらわれ、長期的な国家の安定や民の幸せを考えていなかったことに対する警鐘でもありました。

政治家に向けて語られた言葉ではありますが、「人にして」と始まっていることから、すべての人に当てはまる教訓として語られています。

現代への応用

この言葉は、今の生活にもぴったり当てはまります。

- お金を計画的に使わないと、急な出費で困る(遠き慮りが無い → 近き憂い)

- 健康を軽視して不規則な生活をしていると、数年後に体を壊す

- 仕事の締切直前に詰め込んで、ミス連発で評価ダウン

逆に、少し先の未来を見据えて行動できる人は、トラブルに強い。

ちょっとした準備や心がけが、大きな安心につながるんですね。

まとめ

【人にして遠き慮り無ければ、必ず近き憂いあり】は、「目先のことだけを見ずに、未来を見据えよう」という教訓です。

未来のことを考えるのは、面倒で難しく感じるかもしれません。

でも、それが“今を守る一番の近道”でもあります。

あなたの「今」は、あなたの「先を見た行動」によって、もっと穏やかで安心なものになりますよ。