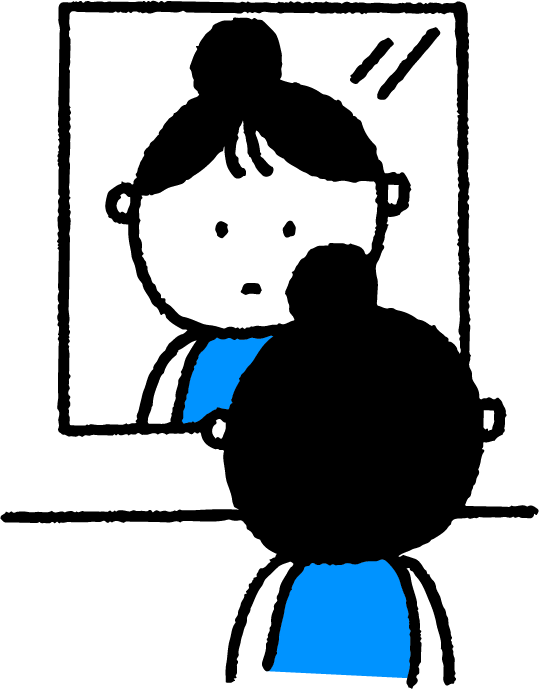

「うまくいかないのは、あの人のせいだ。」

ついそんなふうに他人を責めたくなること、ありませんか?

でも、そんなときこそ思い出したいのが、孔子のこの一言。

他人のせいにしても何も変わらない。

変えられるのは、自分の行動と考え方だけ——

今回は、そんな“主体性”の大切さを説く論語の一節をご紹介します。

原文と意味

君子求諸己、小人求諸人。

(くんしはこれをおのれにもとめ、しょうじんはこれをひとにもとむ)

『論語』の「衛霊公」篇に出てくる言葉です。

意味:

君子(立派な人)は、問題や課題の原因を自分の中に求め、改善しようとする。

一方、小人(つまらない人)は、何でも他人のせいにして責任を逃れようとする。

たとえ話

会社でプロジェクトが失敗したとします。

Aさんは「自分の準備不足だったかもしれない」と反省し、次はもっと早めに動こうと考えます。

Bさんは「リーダーの指示が悪い」「あの人がサボってたから」と周囲にばかり文句を言っています。

どちらが成長するかは、明らかですよね。

Aさんのように「自分に何ができたか」を考える姿勢こそ、「君子」の姿勢です。

背景と孔子の思い

孔子は、弟子たちに“自らを振り返り、自己改善を繰り返す人間が最も尊い”と教えていました。

社会や他人を責めるのは簡単です。

でもそれでは自分は何も変わらない。

むしろ、「自分が変われば、世界の見え方が変わる」という考え方こそが、成長と調和につながると孔子は説いていたのです。

現代にどう活かす?

たとえば…

- チームがうまくいかない → 自分の伝え方や協力の姿勢はどうだったか?

- 仕事で評価されない → 期待以上の働きができていたか?

- 人間関係がギクシャクする → 相手の立場で考えていたか?

このように、自分に目を向けることは、決して自分を責めることではなく、「次はもっとよくできるはず」という前向きな姿勢なのです。

まとめ

「君子は求むるは己にあり、小人は求むるは人にあり」

——私たちはつい、外に答えを探しがち。

でも、答えはいつも自分の中にある。

今日の出来事を、自分の成長のヒントとして振り返ってみませんか?

それが、君子への一歩です。