こんにちは!

今日は『論語』の中から、知識についての大切な考え方を紹介します。

今回取り上げるのは――

「知らざるを知らずと為す、これ知るなり」

…なんだか漢文のままだと難しそうですよね。

でも、意味が分かるととてもシンプルで、今の私たちの生活にも役立つ考え方なんです。

さっそく、わかりやすく解説していきます!

この言葉の意味

この言葉は、現代語にすると次のような意味になります。

「知っていることを『知っている』と認め、知らないことを『知らない』と認めることが、本当の知恵である」

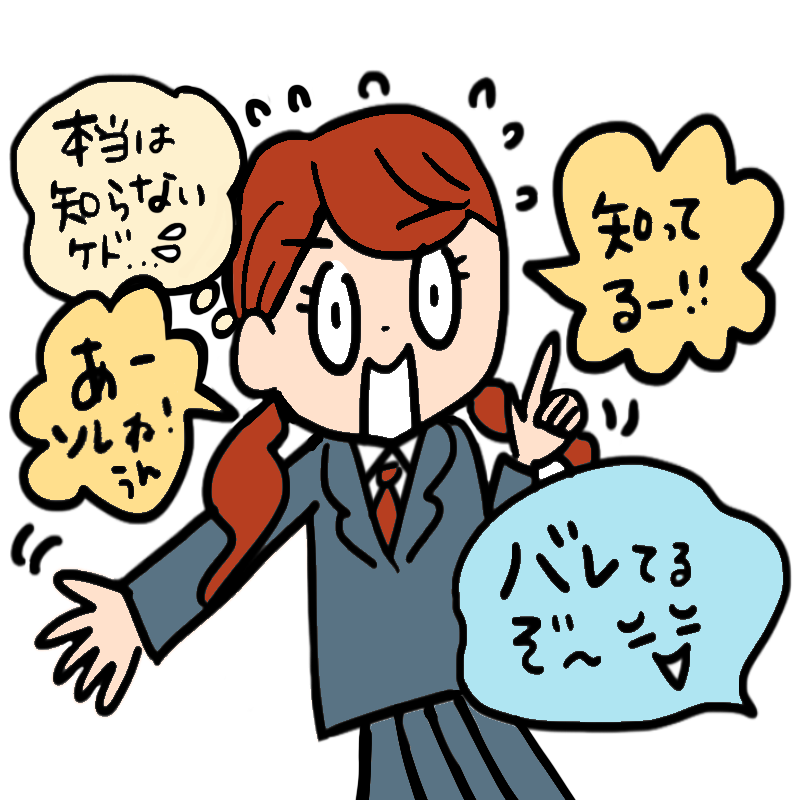

つまり、「知ったかぶりをせずに、正直に自分の知識の限界を認めることが大事」ということです。

意外とシンプルですよね!

でも、これができる人は意外と少ないものです。

たとえ話

〈たとえ話①:医者の診察〉

あなたはお腹が痛くて病院へ行きました。

A先生:「うーん、おそらく胃腸炎でしょう。薬を出しますね。」

B先生:「これはちょっと分かりませんね。詳しく調べる必要があります。」

さて、どちらの先生が信用できると思いますか?

一見、A先生のほうが頼りがいがありそうですが、もしA先生が間違っていたら?

本当は別の病気だったら?

実は、B先生のように「わからないことを正直に認める人」のほうが、結果的に正しい判断をしてくれることが多いんです。

〈たとえ話②:テストでの出来事〉

テストの答え合わせの時間。

先生がある問題の解説をしていると、友達のA君が言いました。

A君:「あー、それ知ってたよ。でも、ちょっと間違えちゃっただけ。」

でも、実際にはA君は答えを知らなかったのです。

一方で、B君はこう言いました。

B君:「この問題、よく分からなかったんだけど、今説明を聞いて納得した!」

どちらのほうが、次のテストで成長できるでしょうか?

もちろんB君ですよね!

知らないことを「知らない」と認めることで、しっかりと学ぶことができるのです。

この言葉の起源

この言葉は、中国の思想家 孔子の教えを記した『論語』の「為政」という章に登場します。

孔子は、「知ったかぶりをするのではなく、本当に学ぶ姿勢が大切だ」と弟子たちに教えました。

これは、現代の学習や仕事の場面でも通じる大切な考え方ですね!

まとめ

今回の言葉 「知らざるを知らずと為す、これ知るなり」 から学べることは、

✅ 「知ったかぶりをしないこと」

✅ 「わからないことは素直に認めること」

✅ 「そうすることで本当の学びが得られること」

です!

私たちも、わからないことを正直に「知らない」と言える素直な心を持ちたいですね。

それでは、また次回の論語の言葉でお会いしましょう!