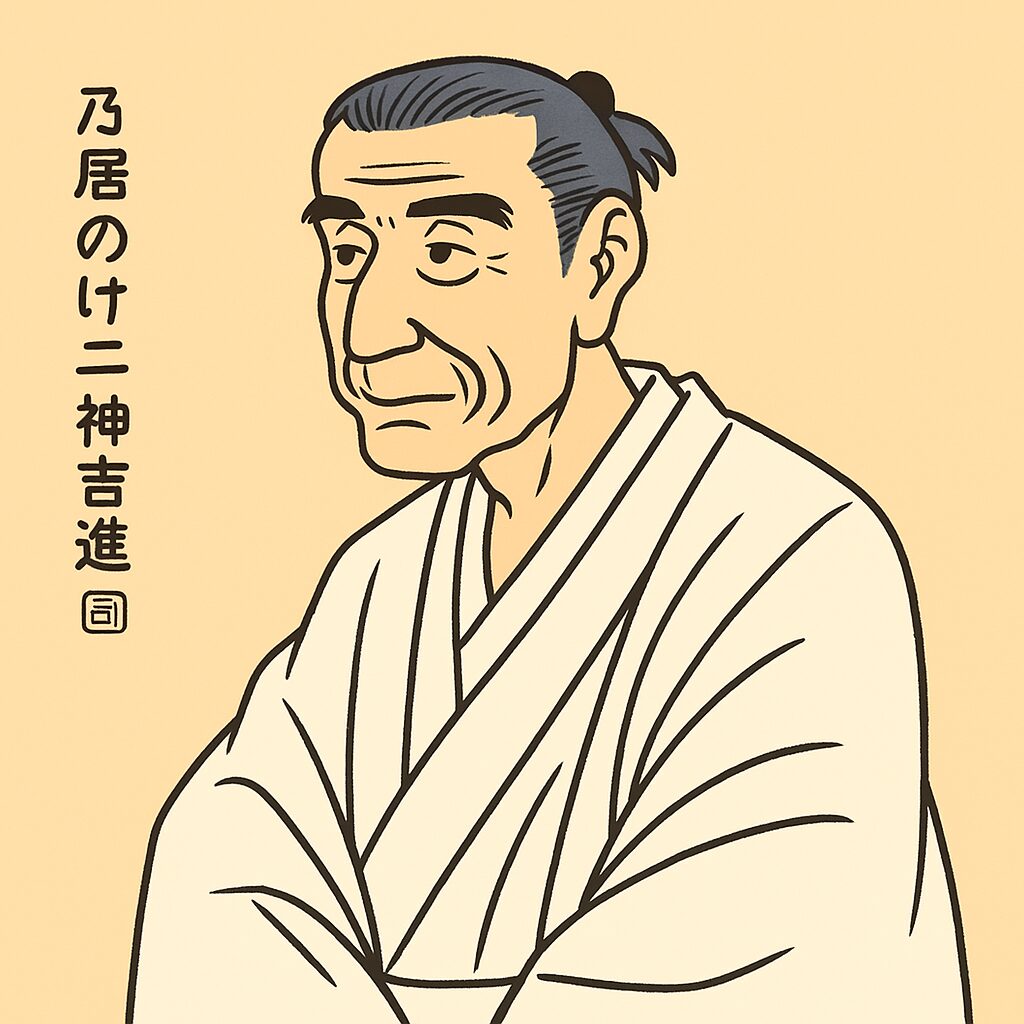

橘曙覧。

福井藩の下級武士でありながら、幕末の京にその名を知られた歌人。

彼の人生は、決して華やかではなかった。

だが、一首一首に込めた言葉は、時代を超えて響く。

「たのしみは〜」から始まるその短歌は、天皇の心をも打った。

慎ましく、まっすぐに、彼は詠んだ。

人の世の幸せとは何かを。

学問と詩の道

橘曙覧は、文化8年(1811年)、越前国福井に生まれた。

若くして学問に目覚め、国学や和歌、漢詩に親しんだ。

だが、その道は険しかった。

家は裕福ではなく、職も定まらず、失意のうちに隠棲。

それでも彼は筆を止めなかった。

日々の暮らしの中に、歌を見出していった。

たのしみは、の歌人

「たのしみは〜」で始まる一連の歌。

それは曙覧の暮らしの中での、小さな喜びの記録だった。

「たのしみは 朝起きいでて昨日まで 無かりし花の咲ける見るとき」

「たのしみは 妻子むつまじくうちつどひ 頭ならべて物をくふ時」

そこには虚飾もない、強がりもない、ただ素直な“よろこび”がある。

幕末という不安定な時代において、その穏やかさは人々の心を癒した。

後年、この歌を明治天皇が愛読し、曙覧の名は不朽のものとなる。

福井の庵から、世界へ

曙覧は生涯、福井の草庵で暮らした。

「独楽吟」と名付けた自作の歌集に、自らの生き方を投影した。

それは派手な維新の活躍とは対極にあった。

けれど、そこにこそ“人としての誇り”があった。

やがて時代が明治へ移ると、彼の歌は“日本人の心”として見直されていく。

まとめ:小さな幸せを、堂々と

橘曙覧は、歴史の表舞台には立たなかった。

だがその詠んだ言葉は、どんな英雄の言葉よりも、まっすぐだった。

「たのしみは」――それは彼自身の生き方そのもの。

日々を愛し、人を愛し、自分を誇る。

彼は、誰もが持つ“静かな幸せ”に気づかせてくれる。

橘曙覧の歌は、今もなお、多くの人の胸にしみ渡っている。