こんにちは。

人生は、思い通りにいかないことの連続ですよね。

「なんで今じゃないの?」

「どうして動いてくれないの?」

──そんなふうに、もどかしい気持ちになること、ありませんか?

そんなときに思い出したいのが、こちらの有名な句です。

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」

この句は、一見ただの風流な一句のように見えますが、実はとても深い“人間力”を表した言葉なんです。

この句の意味とは?

「ホトトギスが鳴かないなら、無理に鳴かせようとはせず、鳴くまで待つ」という意味。

つまり、

「状況が整うまで焦らず待とう」

「相手が動くまでじっと我慢しよう」

といった“忍耐”と“信じる心”を表しています。

急がず、焦らず、時が満ちるのを待つ

──簡単なようで、実は一番難しい“待つ力”がここに込められています。

たとえ話

ある少年がホトトギスを飼っていました。

ある日からそのホトトギスは、なぜか鳴かなくなってしまいました。

心配になった少年は、いろんな人に相談します。

「火を近づけてみろ」

「脅してやれば鳴くかも」

「別の鳥を連れてこい」

そんなアドバイスをたくさんもらいました。

でも少年は言いました。

「きっと、今は鳴きたくないだけ。そのうち、また鳴く日が来るよ」

毎日エサをあげて、声をかけて、そっと見守る日々。

やがて春になり、ホトトギスは朝の光の中で、再び「ホトトギス」と鳴きました。

少年は何もしていないようで、何よりも大事なことをしていたのです。「待つこと」を。

起源・由来について

この句は、実は歴史上の有名な人物にちなんだ川柳風のたとえ句なんです。

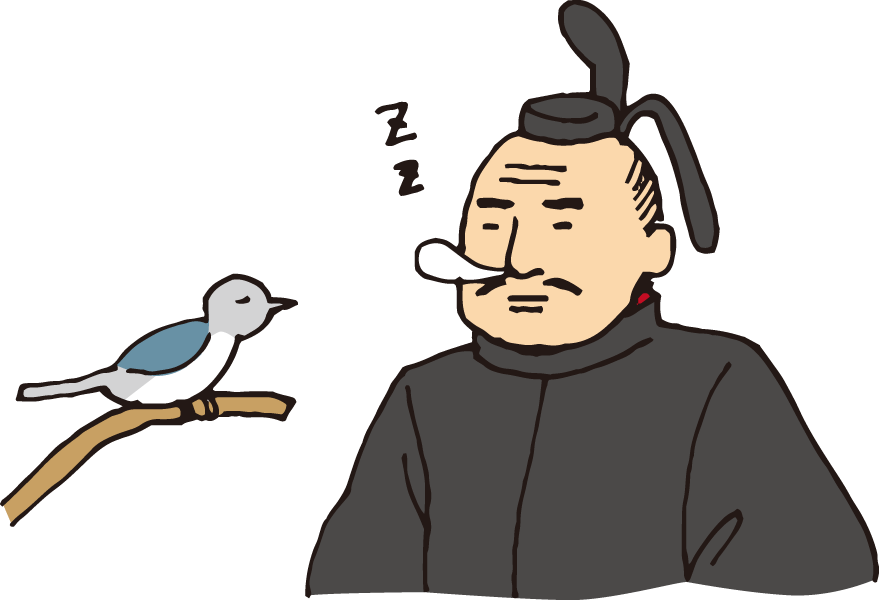

ホトトギスを題材に、三英傑――織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の性格をあらわしています。

三者三様のホトトギス

| 武将 | 句 | 性格 |

|---|---|---|

| 織田信長 | 鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス | 短気で結果主義 |

| 豊臣秀吉 | 鳴かぬなら 鳴かせてみせよう ホトトギス | 機転が利き、工夫するタイプ |

| 徳川家康 | 鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス | 忍耐強く、時を待つタイプ |

この中で「鳴くまで待とうホトトギス」は、徳川家康の精神を象徴する言葉とされています。

家康は天下統一を果たすまでに、幾多の困難を乗り越え、何十年も耐え続けた人物。

その姿勢がこの句にぴったり重なるため、後世の人々がこう表現したのです。

おわりに

現代は「すぐに答えが出る」ことが求められる時代。

でも、ときには“待つ”ことが最大のチカラになることもあります。

焦らず、急かさず、信じて待つ。

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」

──この言葉が、心の支えになる瞬間が、きっとあなたにもあるはずです。